-

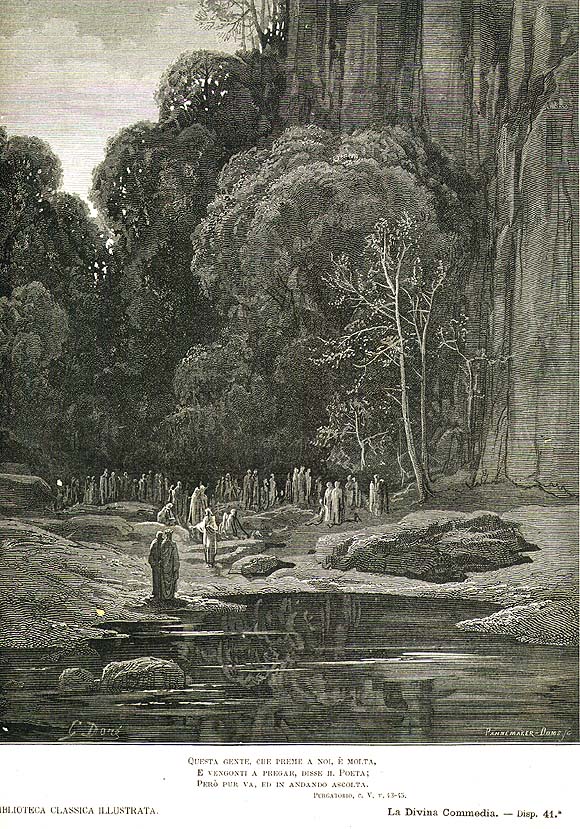

Il canto V del Purgatorio: la storia di Pia dei Tolomei

-

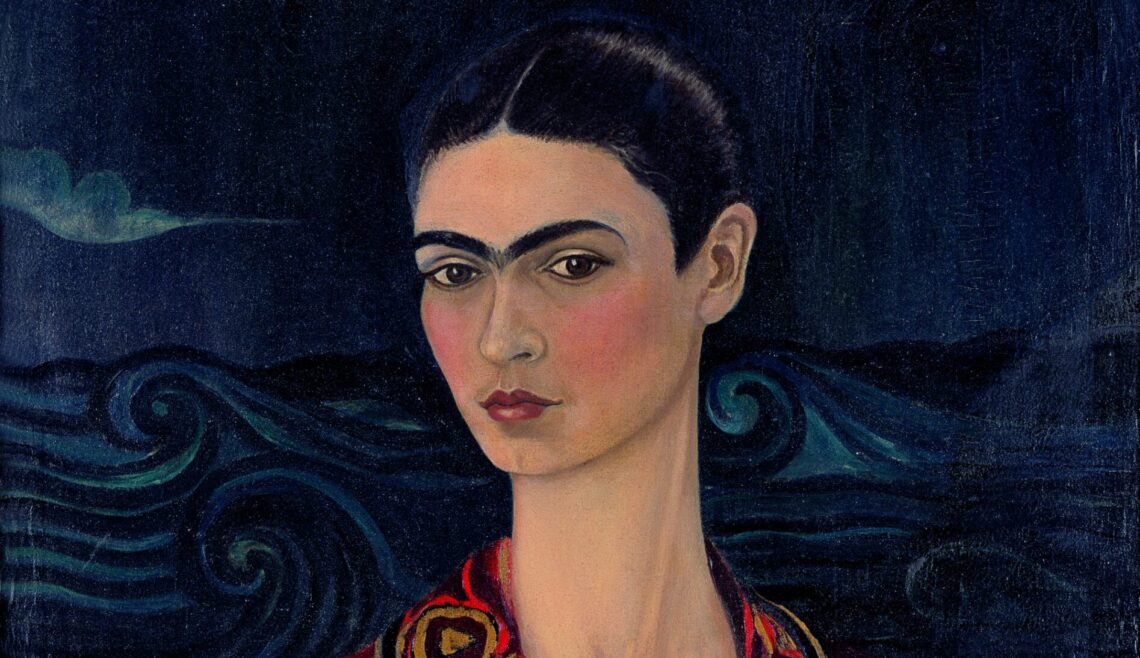

Le due Frida di Frida Kahlo – PODCARD

Le due Frida, due donne a confronto, allo specchio, per far emergere l’ambivalenza dell’animo di una donna profondamente fedele ai suoi sentimenti e a se stessa.

Due Frida: quella di destra vestita in abiti colorati e popolari che richiama la tradizione messicana, è la donna amata da Diego Rivera; quella di sinistra in abito bianco che rappresenta l’emancipazione europea è la donna abbandonata da Diego.

Le due figure che sembrano così distanti in realtà sono vicine e unite dall’arteria che irrora i due cuori.

È un dialogo solenne tra la sofferenza dell’abbandono e la consapevolezza che ogni rottura è anche segno di cambiamento, di rinascita.

-

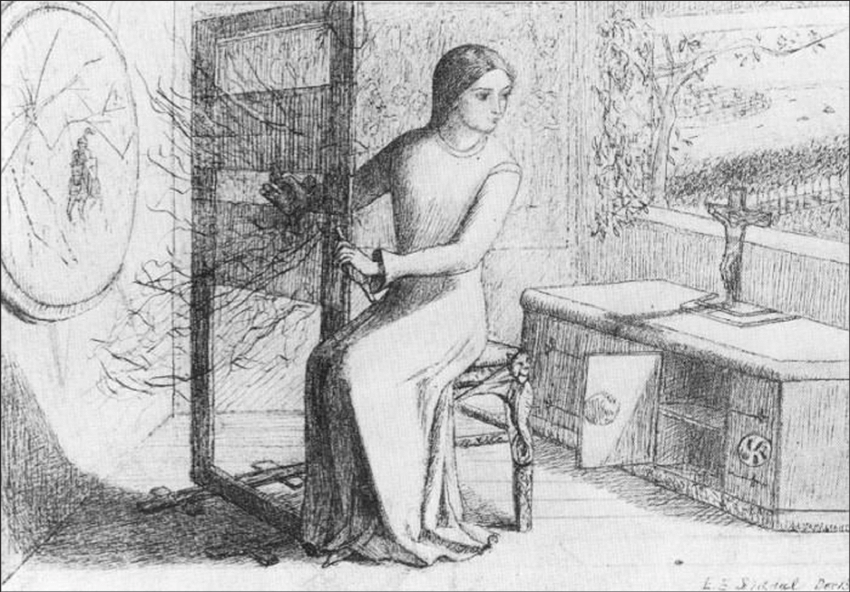

Elizabeth Siddal: la donna preraffaellita dai capelli color Tiziano

Elizabeth Siddal, la donna preraffaellita, è nota al grande pubblico come la bella Ophelia di John Everett Millais (1852). In realtà, la giovane donna, non fu solo la modella della Confraternita Preraffaellita, ma anche un’abile pittrice e poetessa.

Posare per i Preraffaelliti

Lizzie si avvicinò al modo dell’arte grazie al pittore Walter Howell Deverell, il quale la notò per i suoi lineamenti non convenzionali, la carnagione pallida, gli occhi grandi e la chioma rosso Tiziano; tutti elementi tipici di quella bellezza decadente di epoca vittoriana che tanto era apprezzata dagli artisti.

La ragazza attirò fin da subito l’attenzione dei giovani preraffaelliti: William Holman Hunt, John Everett Millais e di Dante Gabriel Rossetti.

Proprio di quest’ultimo fu la modella prediletta e amante, ritratta dall’artista come Beata Beatrix, identificando in lei l’angelica donna fonte d’ispirazione e in lui, il pittore, il sommo poeta del Dolce Stil Novo.

Dante Gabriel Rossetti: Beata Beatrix, ca 1864-70. L’amore e il tormento per Rossetti

L’amore tra i due fu tutt’altro che romantico e puro. Rossetti desiderava “migliorarla”, renderla più meritevole di essere la sua compagna, specialmente agli occhi della sua famiglia; spingendola così a diventare un’artista e migliorare il suo status sociale. Fu proprio lui ad insegnarle i rudimenti della pittura e ad avviarla alle prime esposizioni.

Elisabeth Siddal, la donna preraffaellita, realizzò opere ispirate al ciclo Arturiano e alle tipiche ambientazioni medievali come la Dama di Shallot (1853), il Lamento della donna (1857) e la Ricerca del Santo Graal (1855-1857).

Il lamento della donna 1857

La ricerca del Santo Graal 1855-1857

Il successo artistico

Lo stesso John Ruskin, autorevole critico d’arte e sostenitore della Confraternita Preraffaellita, riconobbe in Lizzie una valida artista, definendola “geniale”. Egli decise di investire nel talento della giovane offrendole un sostegno economico e diventando il suo mercante d’arte.

A conferma delle sue capacità artistiche fu chiamata a partecipare, come unica donna, all’esposizione del 1857 al Salone Preraffaellita con alcuni disegni e un autoritratto ad olio.

Clerk Saunders, 1856

La dama di Shalot, 1853

Autoritratto, 1857 Così, tragicamente, finì la vita di Elisabeth Siddal, la donna preraffaellita

Purtroppo il successo in ambito artistico non riuscì a salvare Lizzie dalla depressione che la portò ad un destino triste e oscuro. A causa della sua salute cagionevole iniziò a fare uso di laudano, fino a diventarne dipendente. Inoltre la condotta infedele dell’amato Rossetti e la perdita della loro primogenita (1961) aumentò in lei il senso di inadeguatezza e sofferenza, un dolore talmente insostenibile che la spinse, all’età di soli 32 anni (1862), a togliersi la vita avvelenandosi con un’intera dose di laudano. Così, tragicamente, finì la vita di Elisabeth Siddal, la donna preraffaellita.

Dante Gabriel Rossetti, Regina Cordium 1860 Tutto il suo tormento Elizabeth lo trascrisse in quattordici poesie che furono pubblicate solamente nel 1906 per volontà di William Michael Rossetti, fratello di Dante.

In questi componimenti Lizzie esprime tutta la sua infelicità descrivendo quel doloroso e sottile confine che c’è tra l’amore e la morte.

Dead Love

Oh never weep for love that’s dead

Since love is seldom true

But changes his fashion from blue to red,

From brightest red to blue,

And love was born to an early death

And is so seldom true.Then harbour no smile on your bonny face

To win the deepest sigh.

The fairest words on truest lips

Pass on and surely die,

And you will stand alone, my dear,

When wintry winds draw nigh.

Sweet, never weep for what cannot be,

For this God has not given.

If the merest dream of love were true

Then, sweet, we should be in heaven,

And this is only earth, my dear,

Where true love is not given.Amore finito

Non piangere mai per un amore finito

poiché l’amore raramente è vero

ma cambia il suo aspetto dal blu al rosso,

dal rosso più brillante al blu,

e l’amore destinato ad una morte precoce

ed è così raramente vero.Non mostrare il sorriso sul tuo grazioso viso

per vincere l’estremo sospiro.

Le più belle parole sulle più sincere labbra

scorrono e presto muoiono,

e tu resterai solo, mio caro,

quando i venti invernali si avvicineranno.Tesoro, non piangere per ciò che non può essere,

Elizabeth Siddal

per quello che Dio non ti ha dato.

Se il più puro sogno d’amore fosse vero

allora, amore, dovremmo essere in paradiso,

invece è solo la terra, mio caro,

dove il vero amore non ci è concesso.

Dettaglio Ophelia di John Everett Millais 1852 -

Berthe Morisot la donna dell’impressionismo

«La profondità, bisogna nasconderla. Dove? Sulla superficie»

Hugo von Hofmannsthal

Édouard Manet, Berthe Morisot con un mazzo di violette 1972 Berthe Morisot nacque a Bourges il 14 gennaio del 1841 in una famiglia alto borghese. Dopo vari spostamenti, a causa del lavoro del padre come prefetto, nel 1852 Berthe si trasferì a Parigi. Con il sostegno dei genitori, sia lei che la sorella Edma, iniziarono ad interessarsi alla pittura.

Le prime opere

Particolarmente portata per il disegno, Berthe entrò nell’atelier di Joseph Benoit Guichard, allievo di Ingres e Delacroix e amico di Corot. Fu proprio quest’ultimo ad indirizzare la giovane artista alla pittura en plein air .

Le opere di questo periodo sono costellate di persone a lei care e di paesaggi dal sapore poetico, come scrisse Jean Prouvaire in La Rappel:

«Mlle Berthe Morisot ci conduce nei prati bagnati dalla rugiada marina. Nei suoi acquerelli come nei suoi dipinti ad olio ama i grandi prati dove si siede, libro alla mano, qualche donna accanto ad un bambino. Berthe confronta l’artificio affascinante della Parigina con il fascino della natura.»

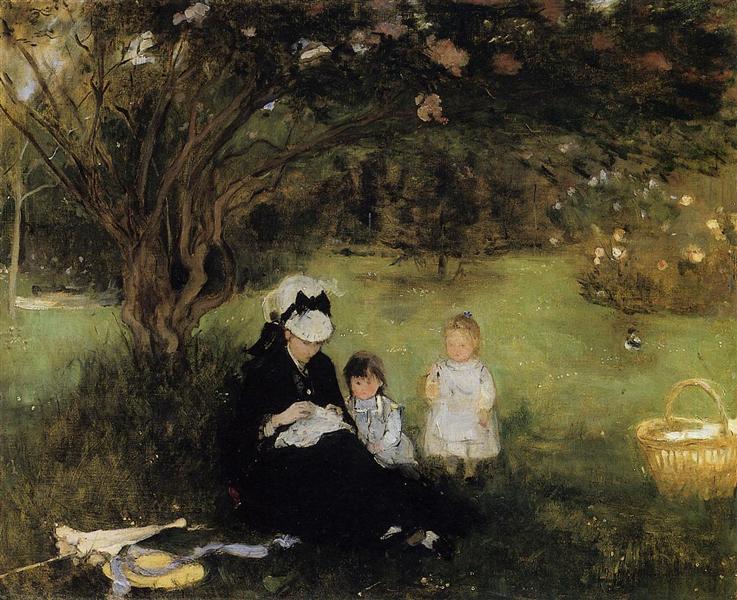

Madre e sorella dell’artista, 1869/1870

Vista di Parigi dal Trocadero, 1871- 1872

Sotto il lillà a Maurecourt, 1874

La caccia alle farfalle, 1874 L’incontro con Manet

Dal 1864 al 1873 Berthe iniziò ad esporre con regolarità le sue opere al Salon. Fu proprio tra le sale del Louvre che incontrò quello che divenne il suo mentore e amico, Edouard Manet.

Grazie alla vicinanza di quest’ultimo la giovane Morisot entrò in contatto con alcuni dei più celebri artisti dell’epoca, tra i quali Degas e Puvis de Chavannes.

La prima esposizione impressionista

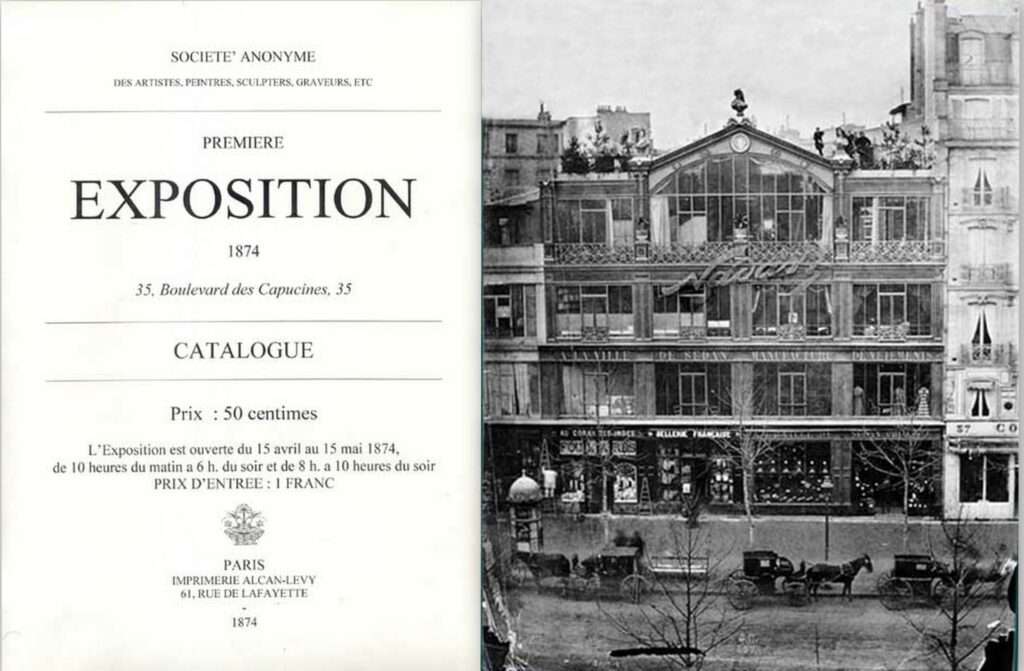

Di lì a poco nella primavera del 1874 Berthe fu impegnata ad organizzare insieme a Monet, Degas, Pissarro, Sisley, Renoir, Guillarme e Cézanne la prima esposizione degli Indépendants presso lo studio del fotografo Nadar in boulevard des Capucines 35.

Catalogo della prima mostra degli Indépendants Proprio in questa occasione la pittrice presentò un’opera a lei molto cara: “La culla”. Questo dipinto appare come un omaggio all’amata sorella Edma, ritratta mentre guarda teneramente la figlia nata da pochi giorni.

La culla, 1872 Il matrimonio

In quello stesso anno Berthe si legò sempre di più al fratello di Édouard, Eugène Manet. I due decisero di sposarsi nella primavera del 1875.

Berthe, nonostante la vita matrimoniale, non distolse mai la sua attenzione dal suo grande amore: la pittura. Fu costantemente impegnata dalla sua ricerca e dal «desiderio di catturare qualcosa di fugace».

Nel 1879 mancò all’esposizione impressionista a causa della recente nascita della figlia Julie Manet.

Eugène Manet all’Isola di Wight, 1875 Il tema del ballo

L’attenzione della Morisot in questi anni si rivolse verso soggetti pittorici apparentemente più frivoli e leggeri, ma che in realtà celano un’indagine psicologia e sentimentale del mondo borghese.

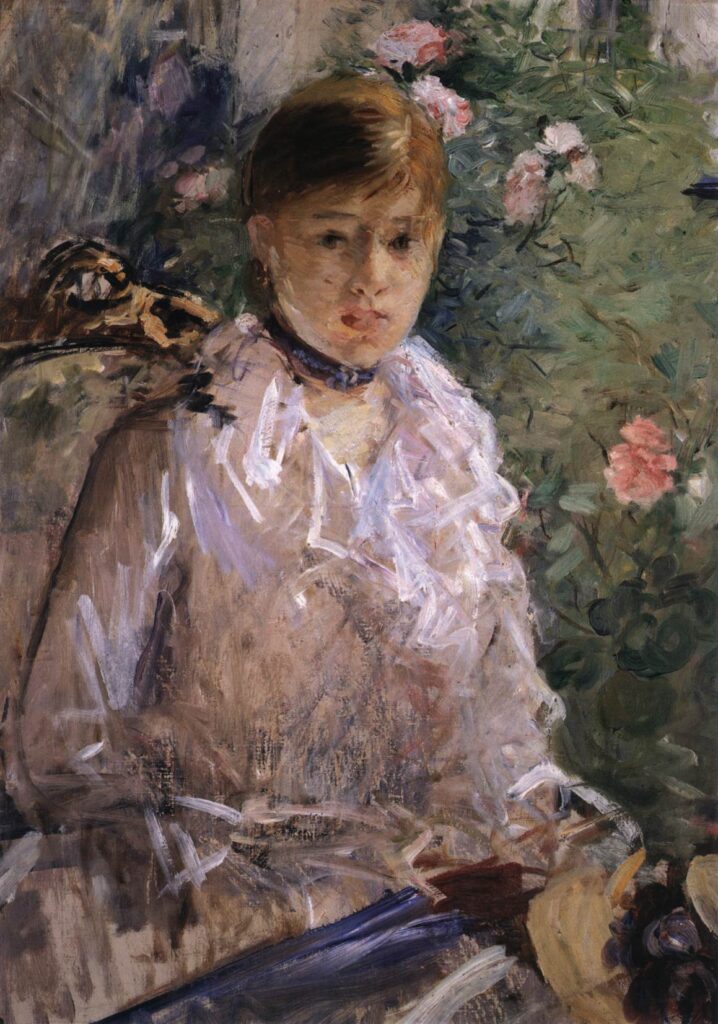

All’esposizione impressionista del 1880 Berthe presentò Jeune femme en toilette de bal. Un dipinto dal sapore romantico e onirico: una ragazza vestita in abiti eleganti, con il capo leggermente rivolto verso sinistra, osserva attenta qualcosa che è precluso allo sguardo dell’osservatore.

Giovane donna in tenuta da ballo, 1879

Donna alla toilette, 1875

Al ballo, 1875

Lo specchio Psiche, 1876

Ritratto di giovane donna, 1878

La prima personale e la morte

La presenza dell’artista alle mostre impressioniste fu constante fino al 1886, anno della sua ultima partecipazione. Seguì poi nel 1892, successivamente alla morte del marito, la sua prima esposizione personale presso la Galerie Boussod Valadon et Cie.

Il 2 marzo 1895 Berthe morì a causa di un problema polmonare.

Dopo soli tre giorni gli amici e colleghi : Degas, Monet, Renoir e Mallarmé organizzarono la prima mostra postuma dedicata alla pittrice celebrando una donna, un’amica e un’artista autorevole, che diede il suo importante contributo per l’affermazione di uno dei movimenti artistici più conosciuti e apprezzati della storia dell’arte: l’Impressionismo.

Autoritratto, 1885 -

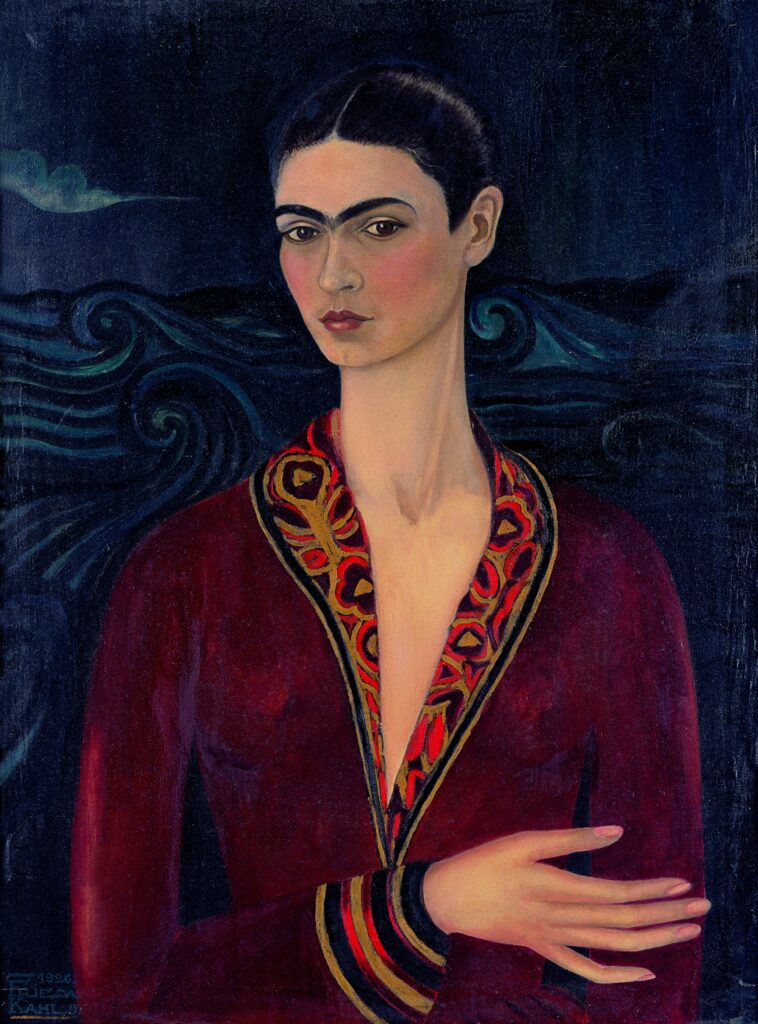

Frida Kahlo una donna simbolo della sua epoca

«La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove sotto una sola legge: la vita»

Frida KahloFrida Kahlo è, forse, la più celebre pittrice del XX secolo.

Una donna forte, indipendente e appassionata segnata da una vita travagliata e piena di dolore. Un’esistenza raccontata attraverso immagini dalle forme semplici eppure emotivamente travolgenti.

Una donna che nonostante tutto ha sempre celebrato e gridato il motto VIVA LA VIDA!

Scopriamo un po’ di lei attraverso alcune sue opere, parole e video…

Autoritratto con il vestito di velluto (1926) L’incidente

«L’incidente avvenne su un angolo, di fronte al mercato di San Juan, esattamente di fronte. Il tram procedeva con lentezza, ma il nostro autista era un ragazzo giovane, molto nervoso. Il tram, nella curva, trascinò l’autobus contro il muro.»

Frida Kahlo

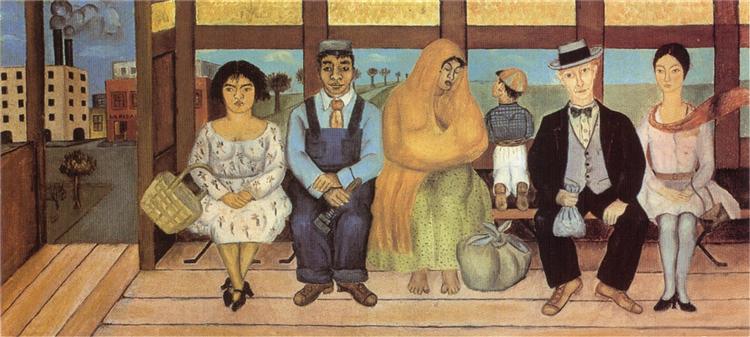

L’autobus (1929)

La colonna rotta (1944) Frida e Diego

«Ho subito due gravi incedenti nella mia vita…il primo è stato quando un tram mi ha travolta e il secondo è stato Diego Rivera.»

Frida Kahlo

Frida e Diego (1931)

Ciò che l’acqua mi ha dato (1938)

Ospedale Henry Ford (o il letto volante) 1932 Le due Frida

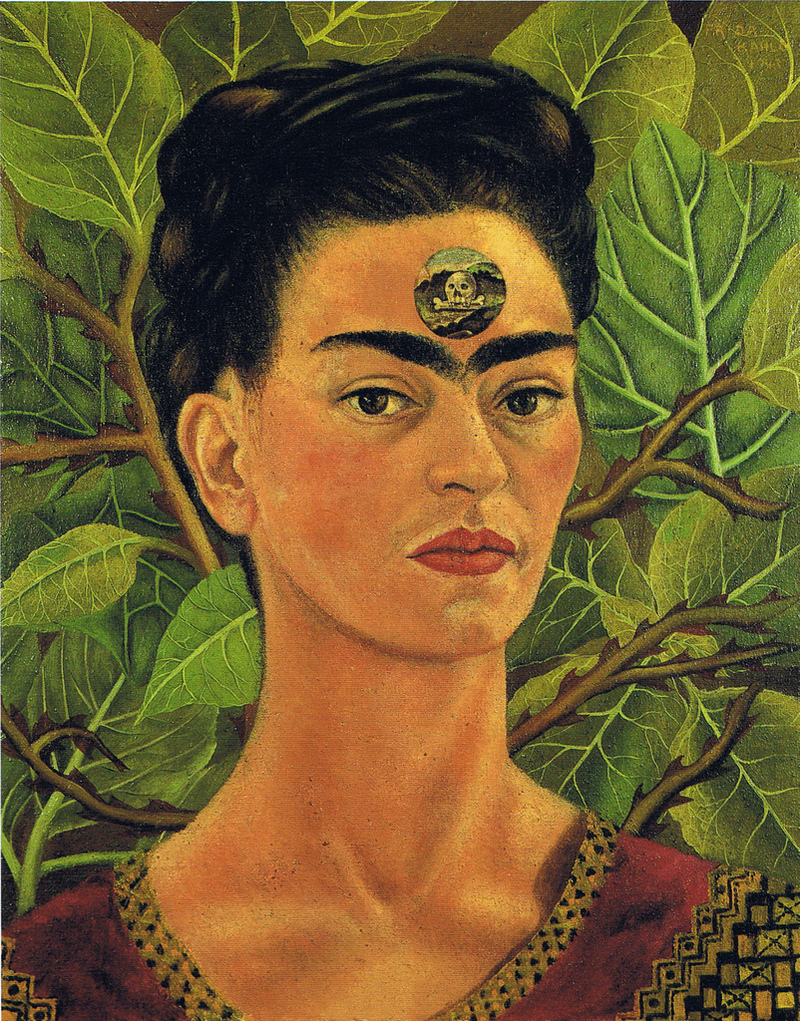

«Dipingo autoritratti perché sono spesso sola, perché sono la persona che conosco meglio.»

Frida Kahlo

Autoritratto con collana di spine (1940)

Autoritratto dedicato al dottor Eloesser (1940)

Pensando alla morte (1943) «Non rinnego la mia natura, non rinnego le mie scelte, comunque la si guardi sono stata fortunata nella vita.»

Frida Kahlo

L’amoroso abbraccio dell’universo, la terra (Messico) io, Diego e il signor Xoloti (1949)

Viva la vita (1954) «Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per il mondo, che mi rasserena soltanto il sapere che sono stata autentica, che sono riuscita ad essere quanto di più somigliante a me stessa mi è stato concesso di essere.»

Frida Kahlo -

Artemisia Gentileschi autoritratto o allegoria della pittura?

«Essa ci pare l’unica donna in Italia che abbia mai saputo cosa sia pittura ,e colore, e impasto, e simili essenzialità»

Roberto Longhi (1916)Artemisia nacque a Roma nel 1593, si formò sulle opere del padre Orazio Gentileschi, caravaggista della prima ora, manifestando sin da subito talento e dedizione per l’arte e facendosi largo tra i pittori a lui contemporanei. La pittrice nel 1630 si spostò a Napoli, mentre il padre si era già trasferito a Londra alla corte del duca di Buckingham George Villers, favorito di Carlo I Stuart. Successivamente Artemisia raggiunse il padre in Inghilterra. Non sappiamo molto di questa parentesi inglese: le fonti datano il suo soggiorno tra il 1638-1639, poi non si hanno più notizie fino al 1649, quando è nuovamente nella sua bottega a Napoli. Lì morì nel 1653 ca.

Dipinto della Royal Collection

Tra i dipinti più affascianti della pittrice ricordiamo l’Autoritratto come Allegoria della pittura. Il dipinto fa parte della collezione reale britannica e la sua paternità alla casata è attestata già dal 1649, nell’inventario di Carlo I Stuart. In basso al centro è ancora visibile la firma A.G.F.(Artemisia Gentileschi fecit).

La tela è ancora oggi avvolta nel mistero sia per il luogo in cui fu eseguita che per la sua datazione. La Royal Collection sostiene che il quadro sia stato realizzato a Londra tra il 1638 e il 1639; al contrario studiosi come Micheal Levery e Mary Garrard ritengono che il dipinto sia da collocarsi nel primo trentennio del Seicento quando Artemisia era ancora a Napoli. Inoltre i due studiosi identificano l’opera con quella citata da Artemisia nelle lettere inviate a Cassiano del Pozzo (1630):

« […]Per servire V.S. ho usato ogni diligenza in farle il mio ritratto, il quale l’invierò con il seguente procaccio […]»

Quale sia l’ipotesi giusta non possiamo dirlo perché entrambe risultano plausibili ma allo stesso tempo confutabili a causa di molte lacune nella biografia di Artemisia. Quello che è certo è che siamo davanti ad un’opera di raffinata manifattura, innovativa nella scelta della composizione e di rara bellezza.

l’iconografia

Una donna in vesti cangianti verdi e brune, con i capelli neri raccolti, con il viso preso di scorcio assorto nei suoi pensieri creativi e il braccio teso verso l’alto colta nel gesto del dipingere.

Autoritratto come Allegoria della pittura (1638-1639) Tale rappresentazione coincide perfettamente con la tradizione iconografica del tempo della rappresentazione personificata della Pittura, trascritta dall’intellettuale Cesare Ripa nel XVI secolo:

«Donna bella, con capelli neri et grossi, sparsi et ritorti in diverse maniere, con le ciglia inarcate che mostrino pensieri fantastichi, si cuopra la bocca con una fascia ligata dietro a gli orecchi, con una catena d’oro al collo, dalla quale penda una maschera et habbia scritto nella fronte imitatio. Terrà in una mano il pennello et nell’altra la tavola, con la veste di drappo cangiante, la quale le cuopra li piedi et a’ piedi di essa si potranno fare alcuni istromenti della pittura, per mostrare che la pittura è esercitio nobile, non si potendo fare senza molta applicatione dell’intelletto, dalla quale applicatione sono cagionate et misurate appressodi noi tutte le professioni di qual si voglia sorte, non facendo l’opre fatte a caso, quantunque perfettissime alla lode dell’Autore, altrimente che se non fussero sue »

La scelta compositiva è insolita per Artemisia: audace, indipendente dalla tradizione pittorica italiana, così vicina allo stile fiammingo di van Dyck e lontana dalle sue opere più “canoniche” caratterizzate da un taglio frontale e il volto rivolto verso l’osservatore.

Artemisia Gentileschi, Autoritratto come suonatrice di liuto (1615-1617)

Artemisia Gentileschi, Autoritratto come martire (1615)

Vi sono inoltre elementi che si avvicinano al linguaggio caravaggesco come ad esempio la composizione della mano che tiene il pennello.

Allegoria o autoritratto?

La posizione della figura e la scelta compositiva sono elementi che spingono a chiedersi se quest’opera sia davvero l’autoritratto della celebre artista. Quest’aspetto risulta ancor più anomalo se si considera che il dipinto fu probabilmente dato in dono al re Carlo I Stuart.

Così Anna Banti narra nella biografia di Artemisia:

«[…] il ritratto di giovinetta e quella scritta: Artemisia Gentileschi. Con che fatica la compitavano gli Inglesi in visita domenicale. E altrettanto fecero e facevano, in diverse occasioni, quelli del milleseicentoquaranta, quarantuno, e su su, ripetendo, rileggendo quel nome straniero, tutte le volte che la tela fu raccolta, riposta, esposta, disprezzata, lodata, ritrovata. In verità il soggetto piaceva: una giovane che dipinge, una donna del mezzogiorno, e con quei capelli neri sfatti, da avvicinarla senza complimenti. «La Pittura» dissero un certo giorno i custodi dei palazzi reali. «Autoritratto di Artemisia Gentileschi» dichiarò il solito discendente di lady Arabella, appassionato di archivi.»

Tenendo in considerazione la personalità eclettica di Artemisia e la sua notevole abilità nel dipingere, è plausibile credere che tale dipinto possa porsi come punto di rinnovamento della tradizione pittorica in cui una figura allegorica invece che essere mero simbolo, diviene reale, incarnandosi in un’artista colta nell’atto creativo.

Quest’opera, che sia o meno l’autoritratto della pittrice, rimane una traccia di immenso valore, testimonianza viva dell’arte di una donna che dimostrò di meritarsi, a pieno titolo, un posto tra i grandi artisti del Seicento.

Bibliografia

Roberto Longhi, Artemisia padre e figlia in l’Arte 1916 pp.245-314

Anna Banti, Artemisia (1947), Milano, Bompiani, 1989

Maria Cristina Terzaghi, Artemisia Gentileschi a Londra in Artemisia Gentileschi e il suo tempo (2016)

Dario Taraborrelli, L’Allegoria della Pittura di Artemisia Gentileschi a Hampton Court. Ritratto di una pittrice del XVII secolo. Tesi di laurea in storia dell’arte moderna, presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di lettere e filosofia (2010).

-

Margherita Sarfatti: la donna del Novecento italiano

Mario Sironi tra il 1916-17 ritrasse, in atteggiamento intimo e famigliare, Margherita Sarfatti. Donna colta, poliglotta , emancipata e contraddistinta da una curiosità intellettuale fuori dal comune, curiosità, che la rese la donna del Novecento italiano.

Margherita Grassini Sarfatti

Margherita Grassini nacque l’8 aprile 1880 in una ricca famiglia ebrea e si formò con i migliori maestri: Antonio Fradeletto, Pompeo Momenti e Pietro Orsi. Con essi ebbe il privilegio di instaurare un vero dialogo culturale, formando un suo pensiero critico, politico e artistico.

Giovanissima, a soli diciotto anni, incontrò un altro protagonista della Venezia semita, Cesare Sarfatti, avvocato e impegnato attivamente nel socialismo. Contro il parere dei genitori di lei, i due si sposarono nel 1898.

La carriera di giornalista

Insieme, decisero di trasferirsi a Milano (1902) in via Brera 19, ed è proprio in questa città, nella quale aleggiava un fermento culturale e sociale, che ebbe inizio la carriera della giovane donna. Fin da subito, sotto la guida del marito, iniziò a scrivere per l’Avanti della domenica, la versione socialista del borghese Corriere, battendosi per l’uguaglianza e la parità di genere e proponendo, quello che venne definito, un femminismo pratico. Dal 1909 fu nominata responsabile della rubrica di critica d’arte dell’Avanti! Giornale socialista.

Sarfatti Iniziò a farsi largo nell’ambiente culturale milanese, frequentando il salotto socialista per eccellenza guidato dalla signora Anna Kuliscioff e Filippo Turati.

Da via Brera i coniugi si trasferirono in corso Venezia 93. Qui trovarono un vicino di casa non di poco conto: Filippo Tommaso Marinetti. Fu proprio in questi anni (1910) che egli insieme a Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini e Giacomo Balla diedero vita ad un’arte intesa come manifesto di profondo sentimento di malcontento e rivolta: il Futurismo.

Umberto Boccioni, Controluce (1916) Collezione Sarfatti Sarfatti, entusiasta sostenitrice di questa nuova tendenza artistica, decise di mettere a disposizione il suo salotto al civico 93 per riunire “fra mobili di stile, quadri e oggetti d’arte” i più importanti artisti e intellettuali milanesi nelle serate del mercoledì.

L’entusiasmo della donna per l’arte futurista si placò nel 1911 quando, di ritorno da Parigi, Umberto Boccioni contaminò il suo modo di dipingere con le sperimentazioni cubiste di Picasso. Questo fatto fu interpretato dalla scrittrice come una perdita da parte dell’arte italiana di visione personale e autonomia.

L’incontro con Mussolini e i venti di guerra

Nel 1912 l’incontro con Mussolini non implicò solamente l’inizio di un legame sentimentale, ma l’avvio di un effettivo sodalizio politico e culturale. Entrambi provenienti da ambienti socialisti, se ne allontanarono per fondare la rivista il Popolo d’Italia, di cui la Sarfatti fu redattrice per la sezione letteraria e artistica. Di lì a poco scoppiò la guerra.

Seguirono anni duri, contraddistinti dalla perdita al fronte dell’amato figlio Roberto e dell’amico fraterno Umberto Boccioni. La collaborazione avviata con Mussolini la portò ad essere una delle figure più attive nella fondazione del Partito Nazionale Fascista (1921).

Il dolore e la paura innescati dalla guerra generarono nel mondo culturale l’esigenza di riprendere la grandezza della tradizione artistica del passato e renderla eterna. Fu dunque auspicato e sempre più invocato da alcuni un “ritorno all’ordine”, un’arte che potesse parlare agli uomini, al popolo.

Novecento

È proprio in questo clima di affermazione del bello e di armonia, contrapposte alle dissonanze dell’arte cubista, espressionista e futurista che, Margherita Sarfatti, si farà portavoce di un gruppo di sette artisti: Mario Sironi, Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Pietro Marussig. In un primo momento anche Ubaldo Oppi prese parte a questi artisti che si incontrarono nella galleria di Lino Pesaro a Milano, per unirsi sotto il nome di Novecento (1922).

Sarfatti riconosceva in questi artisti il ductus di un’arte moderna originata dalla classicità, ma rinnovata e mai sterile, rivolta verso “la più vera delle verità, la bellezza”.

La Biennale del 1924

Così scrisse di loro alla Biennale di Venezia del 1924:

“Questi nostri pittori, si può obiettare, non toccano ancora il punto dove lo sforzo dell’arte si dissolve e scompare tutto nella magia evocatrice delle immagini e dei sentimenti. A tale vertice non è dato giungere d’un tratto. La preoccupazione della tecnica, come di un mezzo e di un linguaggio ancora troppo greve, in parte soverchia – è vero – la cura delle cose da dire: ma solo attraverso la conquista di un linguaggio tecnico nobilmente ordinato e perspicuo, i sentimenti e i concetti possono trovare espressioni di umanità e di limpida bellezza”

Pietro Marussing, L’autunno (1924) Mart di Rovereto; Achille Funi, Una persona due età (1924) Collezione privata; Mario Sironi, L’allieva (1924) Collezione A. Deana; Leonardo Dudreville, Amore discorso primo (1924) Fondazione Cariplo; Anselmo Bucci, Gli amanti sospesi (1920-21) Casa museo quadreria Cesarini; Gian Emilio Malerba, Maschere (1922) GNAM di Roma. Divenuta la signora di Milano, ella s’impegnò ancora di più sul fronte politico nella propaganda fascista. Lo fece come direttrice della rivista di partito Gerarchia, attraverso la pubblicazione di articoli e discorsi mussoliniani per la stampa estera, e la scrittura della biografia DUX (1925). In ambito artistico, nonostante le critiche ricevute alla Biennale del 1924, si impegnò in una vera e propria campagna di “colonialismo estetico”, aprendo le porte di Novecento ad un ampio numero di artisti della nuova generazione.

Novecento italiano e la rottura con Mussolini

Manifesto mostra Novecento italiano (1926) Furono invitati ad esporre al Palazzo della Permanente di Milano (1926) centoquattordici artisti. Questo fu un importante evento artistico e politico, al quale partecipò anche Benito Mussolini come presidente onorario del Comitato. Il movimento Novecento sarà di qui in poi Novecento Italiano.

Attraverso questo Sarfatti mirò ad esprimere i valori del nazionalismo fascista. Propose e aspirò non tanto a “un’arte per l’arte”, bensì a un’arte che potesse essere strumento di propaganda politica ed essa stessa incarnare i valori del fascismo. Suo malgrado Mussolini non era della stessa opinione. Con una lettera del 1929 ripudiò tale connessione politico-artistica e rese chiara in maniera ufficiale la rottura con la donna che fino a quel momento fu la sua più grande sostenitrice e alleata.

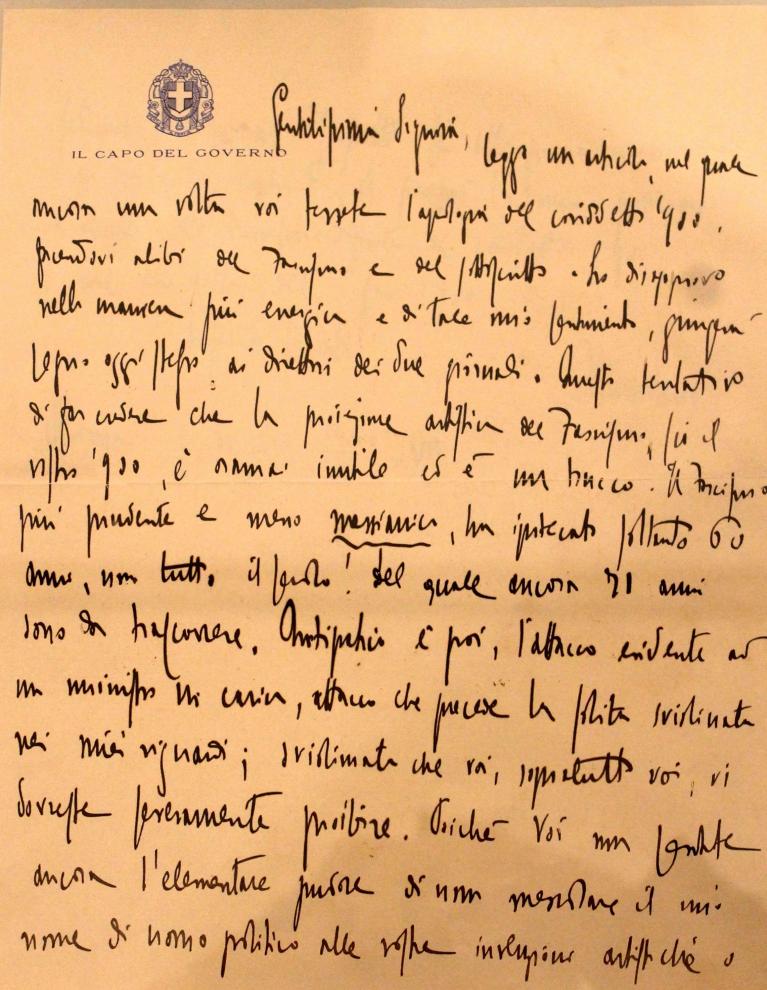

La lettera di Mussolini

Lettera di Mussolini a Margherita Sarfatti «Gentilissima Signora,

leggo un articolo nel quale ancora una volta voi tessete l’apologia del cosiddetto ’900, facendovi alibi del Fascismo e del sottoscritto. Lo disapprovo nella maniera più energica e di tale mio sentimento giungerà segno oggi stesso ai direttori dei due giornali. Questo tentativo di far credere che la proiezione artistica del Fascismo sia il vostro ’900, è ormai inutile ed è un trucco! Il Fascismo più prudente e meno messianico, ha ipotecato soltanto 60 anni, non tutto il secolo! Del quale ancora 71 anni sono da trascorrere. Antipatico è poi, l’attacco evidente ad un ministro in carica, attacco che precede la solita sviolinata nei miei riguardi; sviolinata che voi, sopratutto voi, vi dovreste perennemente proibire. Poiché voi non possedete ancora l’elementare pudore di non mescolare il mio nome di uomo politico alle vostre invenzioni artistiche o sedicenti tali, non vi stupirete che alla prima occasione e in un modo esplicito, io preciserò la mia posizione e quella del Fascismo di fronte al cosiddetto ’900 o a quel che resta del fu ’900.Distinti Saluti Mussolini

Roma 9 luglio 1929-VII »Margherita Sarfatti, l’America, l’esilio e la morte

Sarfatti, allontanandosi a sua volta dall’ideologia fascista sempre più vicina alla Germania hitleriana, iniziò ad essere tagliata fuori dagli ambienti politici e culturali, mentre il suo salotto in corso Venezia divenne luogo di incontro per numerosi antifascisti.

Nel 1934 partì alla volta degli Stati Uniti dove scrisse l’America ricerca della felicità (1937). La promulgazione delle leggi razziali (1938) la costrinse fu all’esilio fino al 1947. Ritornata in Italia si ritirò nella sua casa a Cavallasca, il Soldo, luogo d’ispirazione per molti artisti come : Umberto Boccioni, Mario Sironi, Giuseppe Terragni, Ada Negri, Riccardo Bacchelli, Alfredo Panzini, e Gabriele d’Annunzio.

Qui nei suoi ultimi anni solitari Margherita scrisse un’autobiografia intitolata “Acqua Passata”(1955) scegliendo di omettere dalla narrazione il rapporto sentimentale con Mussolini.

Il 30 ottobre 1961 la grande signora del Novecento, che tanto fece parlare di sé, morì in silenzio, dimenticata e all’ombra di un rapporto sentimentale che la fa tutt’oggi ricordare come “l’altra donna di Mussolini”.

Margherita Sarfatti, 1925-1930.Mart, Archivio del’900, Fondo Sarfatti.