-

Raffaello e Perugino, lo Sposalizio della Vergine

Quattro incontri su Raffaello & Co. Collaborazioni, sfide e adattamenti che saranno accomunati da un partecipante fisso: Raffaello, glielo dobbiamo. Il 2020 è l’anno Sanzio: cinquecento anni dalla sua morte. In questo articolo scopriremo i suoi esordi: Raffaello e Perugino attraverso lo Sposalizio della Vergine.

Insieme a lui altri artisti o personaggi che lo incontrarono e non; che ci lavorarono insieme e non; che gli insegnarono o che furono suoi allievi. È in realtà questa l’occasione per parlare delle mille facce di Raffaello e del suo unico volto, quello immortale del divin pittore.

Il padre e i “Due giovani per d’etate e par d’amori“

Il seme della passione per l’arte e la letteratura fu probabilmente gettato dal padre Giovanni Santi, il quale era sì pittore, ma soprattutto letterato e, in una sua opera (scritta), possiamo cogliere un indizio – celato come un biglietto nascosto tra le lenzuola dei corredi delle nonne – che egli lasciò al figlio sugli esempi da seguire.

«Due giovani par d’etate e par d’amori»

Giovanni Santi ha il grande coraggio di proporre a suo figlio due modelli giovani, grandi nella pittura: Leonardo e Perugino.

Raffaello a bottega dal Perugino

Oggi in particolare vedremo come Raffaello duettò con il secondo di questi: Pietro di Cristoforo Vannucci: il Perugino. Uno tra i più celebri maestri del Rinascimento, che aveva imparato l’arte a bottega dal Verocchio al fianco di Leonardo e Botticelli, che tramutò tutto il reale in spazio e luce e che dipinse nella cappella Sistina, lì dove l’ancora giovane Raffaello non fu chiamato per affrescare bensì per completare, anni dopo, la decorazione della cappella, centro della cristianità, con degli arazzi.

Le prime opere

Già il Vasari sostiene, a ragione, che il primo dipingere di Raffaello fosse così aderente alla maniera peruginesca da non poterlo distinguere. Dobbiamo infatti immaginare, vista l’assenza di documenti, che fu proprio attorno al 1486 che il giovane Raffaello lavorò nella bottega del Perugino, dove perfezionò l’iniziazione urbinate. Qui la pratica disegnativa era considerata di fondamentale importanza. Solo infatti passando da Perugia possiamo giustificare la bellezza stilistica alla base della pala di Tolentino (1500); caratterizzata da una grande sicurezza e modernità d’impianto.

Raffaello Sanzio, pala di San Nicola da Tolentino, 1500-1501. Museo di Capodimonte, Napoli. Il genio di Raffaello è anche dimostrato dalla rapidità con la quale egli uscì dalla condizione di praticante per diventare magister. Fu proprio con questo termine che venne identificato nel momento in cui, pur diciassettenne, ricevette l’incarico della realizzare della pala di San Nicola, al fianco di Evangelista di Pian di Meleto.

Di poco successiva è la pala Colonna. Anche questa caratterizzata dalla maniera puntigliosa e gentile del Perugino e da un metodo di costruzione della composizione che avveniva pre gradi: dai primi disegni, all’impronta di cartoni finiti al dettaglio fino alla realizzazione dell’opera.

Raffaello Sanzio, Pala Colonna, 1503-1505. Metropolitan Museum of Art New York Di lì probabilmente la strada di Raffaello si distanziò, anche fisicamente, da quella del Perugino, per poi di nuovo affrontarsi e confrontarsi pochi anni dopo – maestro e allievo – sul tema dello sposalizio della Vergine.

Raffaello e Perugino: Lo Sposalizio della Vergine

Fu difatti nel 1504, in contemporanea alla realizzazione della tavola di medesimo soggetto di Perugino per il duomo della sua città, che Raffaello realizzò l’opera per la cappella in San Francesco di Città di Castello della famiglia Albizzini. Raffaello vide probabilmente l’inizio del lavoro del Perugino il quale aveva ripreso una composizione già utilizzata per il grande affresco della Consegna delle chiavi nella Cappella Sistina. Questo confronto presente su tutti i libri di storia dell’arte ci rivela gli aspetti che Raffaello scelse di approfondire nella sua crescita artistica:

- La prima cosa che salta all’occhio è la differente seppur simile impostazione spaziale. Permane la prospettiva centrale ma Raffaello rimpiccolì il tempio facendolo entrare completamente nel quadro e alzando di poco il fuoco prospettico. In questo modo viene accentuata la profondità e l’intera composizione assume un maggior respiro. Lo stesso edificio viene tramutato da ottagono in poligono a sedici lati: una forma più sfuggente, meno incombente e più armonica.

- C’è inoltre nello Sposalizio del Sanzio un affinamento della gamma cromatica, che permette anch’esso un diverso apprezzamento degli spazi. Due esempi tra tanti, le squadrature della pavimentazione e su tutti, la diversa luce che colpisce le numerose facce dell’edificio.

- Infine, trasferendoci ai personaggi, c’è maggior naturalezza nelle figure, che comunque paiono ancora legate ai modelli perugineschi, ma in questi modelli iniziano a star strette sperimentando diverse e varie pose, tralasciando simmetrie e lavorando piuttosto sulle opposizioni.

L’allievo che supera il maestro?

È il sorpasso! si dice. Ma nella cultura, almeno quella di Raffaello, non è il sorpasso di colui che sceglie di lasciare indietro il concorrente. Raffaello il Perugino ce l’ha in testa, sulle spalle, ne prende in prestito il lavoro per migliorarne gli aspetti e trasmetterlo, accresciuto ai posteri.

«É per il fatto di aver attinto a così tanti modelli, che diventò lui stesso un modello per tutti i pittori successivi; sempre imitando e sempre restando originale» Joshua Reynolds

In altre parole Raffaello è sì grande perché sa dipingere, perchè impara fin da giovane l’atto pratico del disegno e della stesura del colore, ma è divenuto grande perché nella sua vita ha saputo osservare e cogliere le grandezze e le bellezze degli altri e, da questi altri, imparare.

Tanto altro su Raffaello:

Iscriviti alla nostra Newsletter

Ricevi la tua dose settimanale di bellezza!

-

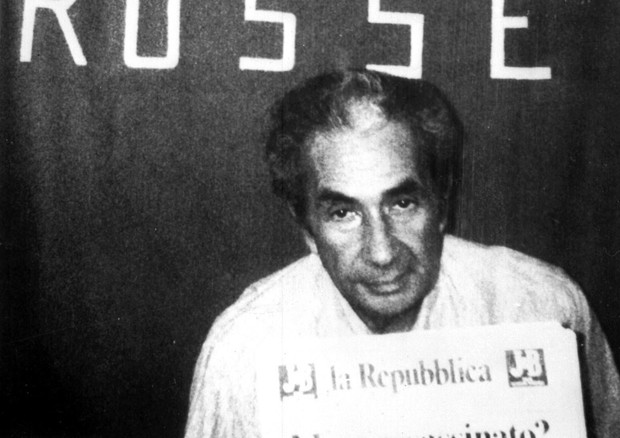

Il caso Moro attraverso l’opera di Francesco Arena

L’affaire Covid come l’affaire Moro si svolge irrealmente in una realissima temperie storica e ambientale. E soprattutto oggi, forse più di allora, sarebbe valida e percepiamo come vera l’idea verbale che Aldo Moro restituì dell’Italia: «un Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili».

Alcuni giorni fa ho assistito a un interessante dibattito televisivo nel quale si partiva da un dato: 55 giorni.

Il caso Moro e i giorni della quarantena

I 55 giorni della storia italiana furono i giorni del sequestro Moro. Poco meno di due mesi in cui l’Italia, il paese Italia, il governo, gli italiani, rimasero sospesi, in bilico tra forze contrastanti, non sempre chiare e manifeste e, soprattutto, con principi e metodi tra loro inconciliabili.

Al centro di quel caso, un uomo, prima che un presidente.

Ebbene quei 55 giorni sono stati accostati ai giorni da poco trascorsi in casa da tutti noi. Altri tempi, altre motivazioni, altre soprattutto le reazioni suscitate. Rimane interessante questo confronto proposto con le immagini, spesso oppositive di momenti e protagonisti. E tuttavia è mancata a mio parere una riflessione essenziale, che davvero può marcare il segno di distinzione e al tempo stesso accomunare questi diversi 55 giorni.

Certo, in entrambi i casi lo sbigottimento, l’incredulità, la paura, di una intera nazione; la coscienza di essere stati colpiti da un nemico poco-visibile, il dubbio e il timore dell’altro. Tutte queste cose accomunano in superficie questi due momenti che in profondità sono però radicalmente differenti.

L’opera: 3,24 mq

Un secondo numero: 3,24 mq è il titolo dell’opera dell’artista contemporaneo Francesco Arena (nato nel giugno del 78), realizzata per una mostra della Galleria Monitor ed esposta, per 55 giorni nel 2018, presso il MAXXI.

3,24 mq di Francesco Arena, esposta al MAXXI nel 2018. L’opera è un luogo, un luogo ricostruito sulle presunte sembianze di un luogo non trovato mai completamente. L’artista racconta di aver visto l’appartamento in cui le BR tenevano Moro e di aver osservato le tracce dei fondelli di questa cella sul pavimento, cancellate poi definitivamente nel 2005.

Nella Roma, città di santi, di reliquie di pellegrinaggi, Arena si è messo in cammino. La storia d’altronde è mettersi in cammino, mettersi alla ricerca, prendere le misure per conoscere le cose: 3,24 mq costituisce la misura del vuoto di quel luogo.

L’opera come scultura

L’opera è una scultura apprezzabile nella sua semplicità esterna di un’anonima cassa per imballaggi e che, già nel termine cassa, evoca il destino funereo di quello spazio tutt’altro che vitale.

L’opera come stanza

L’opera è una stanza, uno spazio concreto senza aggiunte, la ricostruzione della cella in cui Moro trascorse prigioniero i 55 giorni. Penetrabile parzialmente e indagabile visivamente attraverso uno spioncino. Due i punti di vista dunque, uno esterno dell’uomo o della donna che si accostano ad un qualcosa che dicesi arte, come gli uomini e le donne che passarono vicino a quelle mura senza capire cosa ci fosse oltre. E uno meno esterno, dello spettatore che, avvicinandosi ed entrando nel primo piccolo spazio, spia all’interno, scrutando una situazione, percependo una presenza, una storia. Senza tuttavia poterla mai vivere e comprendere a pieno, poiché siamo coloro che, come scriveva Sciascia, la vivono con il senno di poi.

L’opera come luogo di trasformazione

L’opera, suggerisce l’artista, è il luogo della trasformazione di un uomo, di un paese. Quello che rimase in quel non luogo e che rimane in 3,24 è la trasformazione di un uomo libero in un prigioniero. E su questo si gioca il vero raffronto con il contemporaneo. Sui diversi piani dell’unico valore della libertà. Nemmeno immaginabile allora appare il raffronto tra la Libertà (con lettera maiuscola) di cui Moro fu privato, e le libertà di cui ci stiamo volontariamente privando. Forte il significato di interconessione delle diverse e personali libertà che ne scaturisce.

Il Covid e l’affaire Moro: libertà

L’affaire Covid come l’affaire Moro si svolge irrealmente in una realissima temperie storica e ambientale. E soprattutto oggi, forse più di allora, sarebbe valida e percepiamo come vera l’idea verbale che Aldo Moro restituì dell’Italia: «un Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili».

L’opera sono infine delle parole. Poiché ricostruisce lo spazio delle lettere scritte da Moro. Lì, più che mai, si percepisce la vera privazione della libertà.

«Ecco, nell’Italia democratica del 1978, nell’Italia del Beccaria, come in secoli passati, io sono condannato a morte…»

(Lettera a Zaccagnini 22 aprile 1978)

«Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà».

(Discorso del 28 febbraio)

-

La Maestà di Siena – Duccio di Buoninsegna

Dalla bottega, al duomo al Museo dell’Opera.

Iniziamo da una citazione di una poetessa contemporanea che ci introduce ai significati più profondi della Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna:

«Maria accetta l’amore in letizia e il figlio in letizia, sa che non sarà mai suo, come tutti i figli di questo mondo, e sa che deve anche tenerselo in cuore, e con il figlio anche il patimento del figlio. D’altra parte Gesù che aveva la sua strada non poteva obbedire al cuore terreno di Maria che voleva per sé tutta la carne del figlio»

Queste parole di Alda Merini ci introducono all’opera di oggi, che il nove giugno del 1311, veniva portata a furor di popolo con una solenne processione dalla bottega del celebre artista Duccio di Buoninsegna alla chiesa di Santa Maria Assunta.

Gesù, ci dice la poetessa, aveva la sua strada. La Merini coglie il nesso, l’anello di congiunzione tra la realtà umana e la realtà figurata di molte madonne e opere medievali; ciò che ancora oggi difronte ad un’opera di questo genere, ci permette se non di comprenderla a pieno, quantomeno di intuirne o di partecipare emozionalmente al suo significato. L’iconografia bizantina dell’odigitria, cioè della Madonna che indica e si appresta con il braccio al bambino, è protagonista di molte delle icone e delle tavole medievali. Maria è colei che conduce, colei che mostra la via: la strada di Cristo, ma anche Cristo come strada per la salvezza.

E questo, la città di Siena lo sapeva bene: perché infatti commissionare un’opera così grande da dedicare alla Vergine?

Il Duomo di Siena: il Duomo della Vergine

Siena, come accennato in un precedente video dedicato all’Allegoria del Buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti.

SCOPRI: Allegoria del Buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti

Siena è civitas Virginis, la città della Vergine, dedicata e protetta. Questa tradizione prese forza nel 1260 all’indomani della celebre Battaglia di Montaperti: un’aspra guerra che vedeva la città sfidarsi con la Guelfa e potente Firenze e vincerla. Siena aveva di lì in poi arricchito il suo duomo di dedicazione mariana, con opere pregiatissime: dal rilievo sulla lunetta del portale principale attribuito a Giovanni Pisano, al pulpito di Nicola Pisano, alla Madonna del Voto di Dietisalvi, fino alla vetrata del rosone absidale disegnata da Duccio di Buoninsegna, all’Annunciazione di Simone Martini. Per non parlare poi del progetto magniloquente e incompiuto di un nuovo grande duomo che avrebbe fatto delle attuali navate il nuovo transetto.

In questa temperie di commissioni a Duccio venne chiesto nel 1308 di realizzare una nuova tavola per l’altare maggiore del Duomo. Duccio, secondo molti allievo di Cimabue, se non da lui ‘creato’ come dice il Longhi, fu l’incontrastato caposcuola della pittura senese del Trecento. Fu un artista raffinato e celebre che influenzò la pittura presente e futura.

«Di Duccio è il modo che, muovendo da Cimabue, riguaina la forma come in un aulico astuccio eburneo»

Descrizione dell’opera: la Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna

Veniamo finalmente all’opera: un polittico, una macchina composta da più tavole montate ad imitazione di un’architettura. Questa ne è la ricostruzione, poiché nel 1711 fu smontato per soddisfare la volontà di decorazione di due altari, e di lì fu disperso per i diversi musei del mondo. Tuttavia, una buona parte, è oggi conservata al Museo dell’Opera del Duomo di Siena.

La tavola è opistografa, e cioè dipinta su entrambi i lati. Duccio organizza infatti una complessa scelta e narrazione di eventi, guidata forse dall’aiuto del Vescovo della città: Ruggero da Casole. Ma è magnifico pensare a come questa tavola dovesse apparire all’interno del contesto originario e non nel Museo dove oggi si trova.

Il fronte

Duccio infatti sapeva che la parte frontale doveva essere visibile alle persone che accedevano alla navata e per questo il fronte ospita trentadue figure intere di grandi dimensioni. Nel pannello centrale sono raffigurati la Madonna in trono con il Bambino, resa dimensionalmente più grande, seguendo un criterio gerarchico fortemente radicato nelle raffigurazioni sacre. Ai suoi lati, partendo dal basso, i quattro santi protettori della città inginocchiati: Ansano, Savinio Crescenzio e Vittore. In prima fila partendo da sinistra Santa Caterina, San Paolo e San Giovanni evangelista, che trovano come loro speculari Sant’Agnese, San Pietro e San Giovanni Battista. Le altre venti figure sono immagini angeliche. Di queste, le sei figure ai lati del trono ripropongono l’atteggiamento degli angeli inseriti sempre da Duccio di Buoninsegna nella Pala conservata presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, realizzata dal pittore senese per la Chiesa di San Domenico poco tempo prima.

La predella, la parte bassa del polittico della Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna, doveva comporsi di 7 scene della vita della Vergine legata indissolubilmente a quella del Cristo Bambino, alternate a figure di profeti. Nella parte alta, campeggiavano 10 mezze figure di apostoli con, ancora sopra, storie della vita della Vergine dopo la morte di Cristo.

Il retro

Nel verso della tavola troviamo invece un vero e proprio ciclo pittorico con ventisei scene della Passione e Resurrezione di Cristo. Duccio realizzò per questa parte circa 80 figurazioni inserite in paesaggi stilizzati e in architetture che guardano all’esperienza Cimabuesca e al Giotto spazioso, senza tuttavia perdere la loro eleganza gotica e non lasciando mai allo spazio di fare da protagonista. Simmetria, ma anche varietà, tradizione nella scelta dell’iconografia, ma anche innovazione nel renderla umana e vera. Se nel retro a cogliere l’attenzione sono le espressioni e i movimenti dei personaggi raffigurati, sul fronte della tavola il trono della Vergine (in cui Duccio porta sulla tavola i materiali veri del Duomo) e l’incarnato delicato e umano della Madonna e del Bambino rimangono il fulcro della visione. Cristo e la Vergine emergono come immagini che si apprestano ad essere reali e focus dell’intera navata, poiché ci ricorda Alda Merini:

«Maria diede la carne del Figlio agli altri, la diede ai suoi nemici, affinché se ne cibassero, affinché l’uomo Dio diventasse cibo e sostanza di tutti i giorni»

La processione e la consacrazione della Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna

In tre anni, senza aiuti, l’intero polittico della Maestà di Siena di Duccio era pronto per essere trasportato in Duomo con una solenne processione per le vie della sua città. Racconta un testimone:

«E in quello dì, che si portò al Duomo si serrero le buttighe, e ordinò il Vescovo una magnia , e divotta compagnia di Preti, e Frati con una solenne pricisione accompagnatto da Signori Nove, e tutti e gl’Uffizialli del comuno, e tutti e popolari, e di mano in mano tutti e più degni erano appresso a la detta tavolla co’ lumi accesi in mano, e poi erano di dentro le donne, e fanciulli con molta divozione, e accompagniorno la detta tavola per infino al duomo facendo la intorno al chanppo, come s’usa, sonando le chanpane tutte a gloria per divozione di tanta nobile tavolla, quanto è questa. La qual tavolla fece Duccio di Nicolò dipentore, e fecesi in chasa de’ Mucatti di fuore della porta a stalloregi. E tutto quello si stette a orazione con molte limosine»

La devozione insomma portò quel polittico sull’altare. I senesi accompagnarono per strada la Vergine che, come tante altre Madonne e donne, indica ancora oggi la via.

Scopri il canale Youtube Oltre l’Arte

Ogni settimana nuovi contenuti artistici!

-

L’Ofelia di Shakespeare e di Millais.

Un bagno caldo, ma mica tanto! La morte e la vita, l’uomo e la donna, la ragione e la follia, Shakespeare, proprio William Shakespeare e John Everett Millais… un po’ di tutto in questo appuntamento del martedì alla scoperta del capolavoro del movimento preraffaelita: la morte di Ofelia.

Così muore Ofelia. Apparente vittima delle acque e di un salice dai rami troppo fragili per reggere il suo animo. Chi narra sia morta per la sua follia, chi d’amore, chi per la sua ingenua purezza. Forse per tutto questo e forse proprio perchè chiamata Ophelia: il suo nome significa letteralmente aiuto, richiesta d’aiuto!

Shakespeare trasse questo nome probabilmente da un’opera dell’italiano Jacopo Sannazzaro, e trasfigurò la pastorella arcadica in una giovane ragazza invischiata negli affari di corte.

«C’è un salice che cresce di traverso

a un ruscello e specchia le sue foglie

nella vitrea corrente; qui ella venne,

il capo adorno di strane ghirlande

di ranuncoli, ortiche, margherite […]

mentre si arrampicava per appendere

l’erboree sue ghirlande ai rami penduli,

un ramo, invidioso, s’è spezzato

e gli erbosi trofei ed ella stessa

sono caduti nel piangente fiume.

Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua,

l’han sostenuta per un poco a galla,

Ma non per molto, perché le sue vesti

appesantite dall’acqua assorbita,

trascinaron la misera dal letto

del suo canto a una fangosa morte.»

È attraverso queste parole che Shakespeare lasciò all’epoca e lascia oggi a noi spettatori delle sue tragedie immaginare la morte di Ofelia. Immaginare perché decide di non portarla sulla scena e di farla narrare da Gertrude. Perchè non rappresentare quell’accadimento così tragico?

Molte le motivazioni, ma forse una tra queste ci permette di squarciare il velo che spesso si pone tra epoche e discipline e fare un salto in avanti di più di duecento anni fino a giungere al dipinto stupefacente di John Everett Millais.

Ofelia incarna il dissidio eterno tra eros e thanatos, ma in Ofelia l’amore non genera vita, bensì morte. Ofelia, vittima degli eventi, Ofelia vittima di suo padre, suo fratello, Amleto, insomma vittima anche degli uomini. Ofelia che cerca e chiede aiuto nella sua follia, in quella che gli altri chiamano follia, per i suoi amori non corrisposti. Già gli amori, i sentimenti non corrisposti, le aspettative. Shakespeare sa bene che fanno parte della vita di ognuno, e quando si portano sulla scena soltanto con una voce, la fantasia vola e dà vita alle emozioni più profonde: In quella scena Ofelia non è sul palco: È in noi.

E si avvertiva un tale bisogno di dare una figura a quella scena che pittori, cantanti e poeti da Shakespeare in poi, non si sono mai stancati di raccontarne la storia, dandone immagini innumerevoli, tra le quali la più celebre è certamente quella di John Everett Millais.

Descrizione dell’opera

Il pittore trasse spunto dal racconto shakespeariano e realizzò il dipinto in due fasi. Una prima en plein air ad Ogsmill river in Old Malden Surrey, per osservare, dipingere e abbozzare quello che per Ofelia era il rapporto continuo, vitale, con tutto ciò che era vivo, tutto ciò che era bellezza, eppure con tutto ciò che non era umano: la sua natura e le sue ghirlande.

E poi una seconda fase con la modella Elisabeth Siddle, amante e musa di Dante Gabriel Rossetti. L’artista fece posare la modella in una vasca da bagno colma d’acqua e con delle candele sotto per mantenere calda la temperatura (cosa che non avvenne e per la quale la donna si ammalò).

Nel quadro c’è una natura che parla per simboli. Il salice espressione di morte e di dolore, i ranuncoli e la fritillaria legati alla passione di Cristo, le ortiche colte dalla follia di Ophelia, le margherite per la sua innocenza e purezza, l’Orchis mascula con un probabile riferimento sessuale per la sua forma. E così molti altri: l’olmaria, i non ti scordar di me, l’adonide, il papavero. Una natura viva che tende a far dimenticare e lasciare in secondo piano la tragedia della giovane la quale, con le braccia aperte e le mani fuori dall’acqua, si lascia andare, morta, al divenire del ruscello e degli eventi. Di lì a poco uscirà dal quadro seguendo la corrente. Qui, ora, ha il viso dell’attesa, l’espressione non più umana della pace.

Shakespeare lo fa raccontare, ma non vedere; Millais lo rappresentò in un’immagine. Entrambi resero eterna Ofelia: l’Ofelia che è in noi, sconfitta e lacerata dai tempi e le dinamiche che l’uomo sovrascrive all’amore.

-

Picasso, il periodo blu, la tristezza.

Pablo Picasso – Poveri in riva al mare

Cosa vi viene in mente se vi chiedo di chiudere gli occhi e pensare al colore blu? Il mare, il cielo, Modugno. I creatori di Inside Out, uno dei film d’animazione più celebri degli ultimi anni, hanno abbinato al Blu il personaggio di Tristezza. Ma cosa c’entra tutto questo con Picasso? Scopriamolo insieme.

Una famiglia in blu, dai colori del mare e del cielo, dai toni della disperazione e della povertà. La donna è isolata sulla sinistra, nel suo ceruleo intenso, chiusa in se stessa. Le braccia strette al seno rivelano la figura scheletrica delle spalle e delle scapole, che nemmeno lo scialle riesce a camuffare.

Sulla destra due uomini, o meglio un uomo presente e un uomo, forse, futuro: un bambino, già segnato dalla vita, anch’egli cosparso di blu.

Picasso e il suo tempo

Fin da subito guardando quest’opera si percepisce il marcato cambio di prospettiva che in meno di cento anni avviene nella percezione del mondo e dell’io. Se all’inizio dell’Ottocento di fronte ad un mare l’essere umano si comprendeva come parte di un’infinito percependone e quindi raffigurandone il sublime (si veda Il monaco in riva al mare di Caspar David Friedrich), con il Novecento e i nuovi approfondimenti e studi sulla percezione dell’io, emerge forte il senso di inadeguatezza. Nel dipinto di Picasso il mare scopare alle spalle dei personaggi, immersi in una realtà soffocante e in un’atmosfera triste.

L’ennui di Charle Baudelaire, il male di vivere di Montale, gli alienati di Géricault sono tutte espressioni di sofferenza e inadeguatezza, passate e future, che percepiamo concentrate in queste tre figure statuarie. Salvador Dalì, forse le riprenderà alcuni anni dopo, deumanizzandola e raffigurando ciò che rimaneva dell’uomo e della donna. Una sacra famiglia pauperizzata, a fondo blu, immersa nella condizione della povertà: ecco il centro! La povertà. La condizione d’interesse di Picasso.

Questo è uno dei molti dipinti del cosiddetto periodo blu, tre anni di toni cerulei e celesti. Fu una scelta probabilmente scaturita da una delle tragedie della Belle Epoque: il suicidio del suo caro amico Carlos Casagemas nel 1901. A lui, alla sua sepoltura, Picasso dedicò il dipinto Evocazione. E proseguì il suo lavoro con una serie di tele che per soggetto hanno gli ultimi, inviluppati e racchiusi, anche fisicamente, nelle loro condizioni: «personaggi che recitano il loro dolore» (Moravia).

Il celebre poeta Apollinaire commentò così i dipinti di questo periodo:

Picasso ha guardato le immagini umane che ondeggiano nell’azzurro delle nostre memorie […]. Fanciulli vaganti senza catechismo, che sostano mentre la pioggia dissecca, che non conoscono l’abbraccio e comprendono tutto […]. Donne non più amate, ma che ricordano, che dileguano col sorgere del giorno, appagate di silenzio […]. Picasso ha vissuto questa pittura rorida, blu come il fondo umido del baratro, misericorde: una misericordia che lo ha reso più aspro.

Feeling blue è l’espressione americana che identifica il sentirsi triste. In qualche modo questo colore è passato a identificare il blue monday (il lunedì più triste dell’anno) e il blue whale (l’osceno gioco che ha portato dei ragazzi al suicidio). Lo stesso personaggio di Tristezza in Inside Out, è di colore azzurro.

Eppure in Picasso il blu non è solo emozione, è l’espressione profonda di una povertà materiale che atterrisce e immobilizza e che, solo chi l’ha provata sulla propria pelle può comprendere a fondo. È il blu dell’impotenza di fronte a situazioni di vita, è il blu della depressione: male sempre più sottovalutato e purtroppo dilagante.

La preghiera in Oceano mare

E allora mi immagino da quelle bocche pronunciare questa preghiera che Baricco scrisse nel suo capolavoro Oceanomare:

«Così questo buio io lo prendo e lo metto nelle vostre mani. E vi chiedo Signore Buon Dio di tenerlo con voi un’ora soltanto tenervelo in mano quel tanto che basta per scioglierne il nero per sciogliere il male che fa nella testa quel buio e nel cuore quel nero, vorreste? Potreste anche solo chinarvi guardarlo sorriderne aprirlo rubargli una luce e lasciarlo cadere che tanto a trovarlo ci penso poi io a vedere dov’è. Una cosa da nulla per voi, così grande per me. Mi ascoltate Signore Buon Dio? Non è chiedervi tanto chiedervi se. Non è offesa sperare che voi. Non è sciocco illudersi di. Scrivete voi, dove volete, il sentiero che ho perduto. Basta un segno, qualcosa, un graffio leggero sul vetro di questi occhi che guardano senza vedere, io lo vedrò. Scrivete sul mondo una sola parola scritta per me, la leggerò. Sfiorate un istante di questo silenzio, lo sentirò. Non abbiate paura, io non ne ho. E scivoli via questa preghiera con la forza delle parole oltre la gabbia del mondo fino a chissà dove. Amen».

Nel dipinto, nonostante il blu onnipresente, la speranza seppur flebile c’è: sono le mani del bambino (le uniche del dipinto) e i suoi occhi (gli unici del dipinto).